A50指数期货——亚洲资本市场的“风向标”

1.什么是A50指数期货?

A50指数期货全称为“富时中国A50指数期货”,是以新加坡交易所(SGX)上市的、追踪中国A股市场50家龙头上市公司的金融衍生品。这50家企业涵盖金融、科技、消费等核心领域(如贵州茅台、工商银行、宁德时代等),占A股总市值约30%,被视为中国经济的“晴雨表”。

其期货合约允许投资者通过杠杆交易,对冲风险或捕捉价格波动收益,成为全球资本布局中国市场的关键工具。

2.为何A50指数期货备受瞩目?

①直击中国核心资产A50指数成分股代表了中国经济的支柱产业,其走势与宏观经济政策、产业升级、消费趋势紧密关联。例如,央行降息可能直接利好金融板块,而新能源政策则会推动宁德时代等企业的股价波动。通过交易A50期货,投资者无需逐一研究个股,即可一键押注中国经济的整体方向。

②24小时交易与全球联动与A股市场固定的交易时间不同,A50期货在新加坡交易所全天候交易(仅休市4小时),覆盖欧美市场活跃时段。这意味着投资者可实时反应国际事件(如美联储议息、地缘政治冲突)对A股的影响,抢占先机。例如,2023年初美国通胀数据超预期,A50夜盘迅速下跌,次日A股开盘即低开,提前布局者成功规避风险。

③高杠杆与双向盈利A50期货采用保证金制度,杠杆比例通常为10-20倍,以小资金撬动大收益。同时支持做多与做空,无论市场涨跌均有盈利机会。2022年A股震荡期间,部分投资者通过做空A50期货对冲持仓风险,甚至实现逆市盈利。

3.谁适合交易A50指数期货?

短线交易者:利用T+0机制与高波动捕捉日内价差。长线投资者:通过期货对冲A股现货持仓的系统风险。国际机构:规避QFII额度限制,高效配置中国资产。个人投资者:以较低门槛参与中国核心资产投资。

4.如何迈出A50交易第一步?

①选择合规平台优先选择受监管的国际券商或期货公司(如新加坡交易所会员机构),确保资金安全与交易透明度。

②掌握基础分析工具

技术分析:关注关键支撑/阻力位、MACD与RSI指标。基本面分析:追踪中国GDP、PMI、货币政策等数据。事件驱动:如两会政策、中美贸易谈判、行业监管动态。

③模拟交易练手多数平台提供模拟账户,建议新手通过虚拟资金熟悉交易规则与市场节奏,再逐步投入实盘。

驾驭A50指数期货——策略、风险与未来展望

1.实战策略:从入门到精通的三大法则

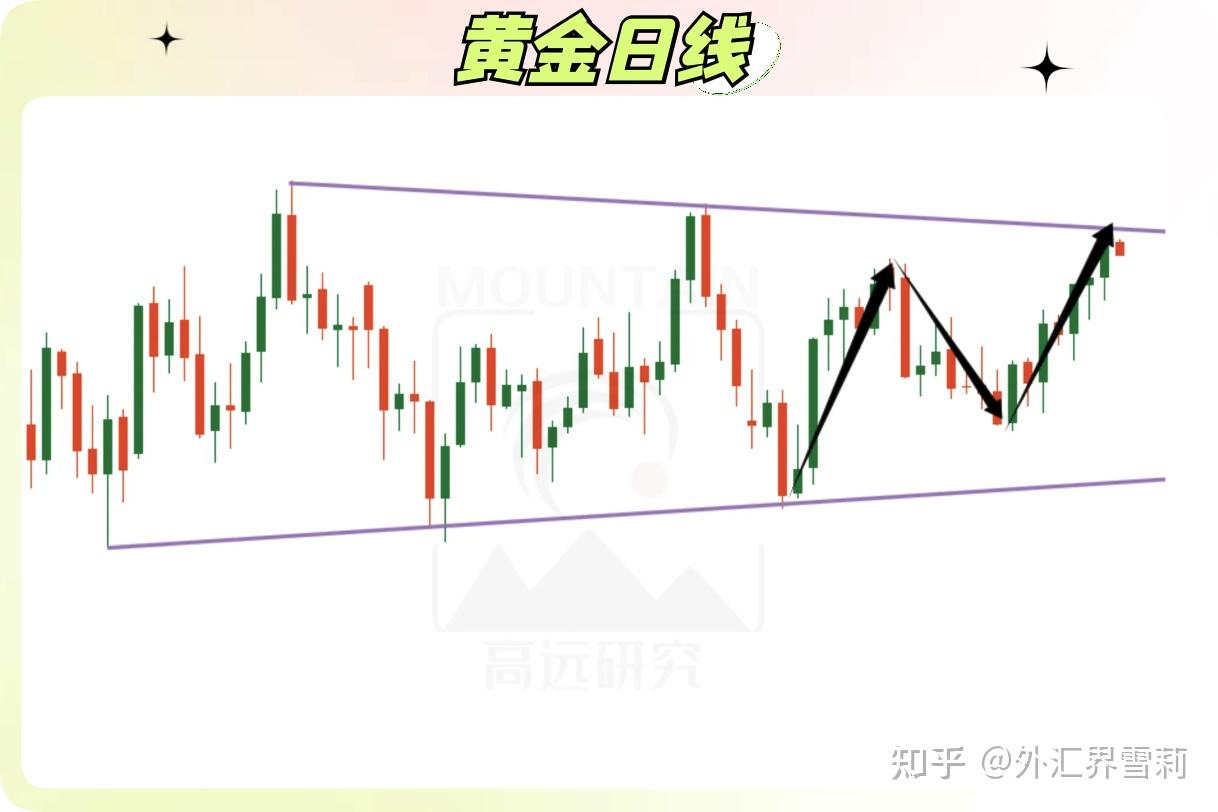

法则一:趋势为王,顺势而为

多头行情:当A50指数突破关键均线(如50日、200日均线),且成交量放大时,可顺势做多。例如,2023年一季度中国经济复苏预期升温,A50期货连续两周收阳,涨幅超12%。空头信号:若指数跌破前低,叠加MACD死叉,则考虑做空。2022年美联储激进加息期间,A50期货一度从15000点跌至12000点下方。

法则二:波段操作,止盈止损

设定目标:根据波动率设定3%-5%的止盈位。例如,若买入价为13000点,可在13400点(涨幅3%)部分平仓。严格风控:单笔交易亏损不超过本金的2%,避免重仓。

法则三:跨市场套利

A股与A50价差:当A50期货较现货指数大幅贴水时,可做多期货、做空ETF,等待价差回归。汇率对冲:若人民币贬值预期强烈,可同步做空离岸人民币(CNH)期货,抵消汇率波动对收益的侵蚀。

2.风险警示:避开这些“致命陷阱”

陷阱一:过度杠杆案例:某投资者以20倍杠杆重仓做多A50,因突发利空导致保证金不足,单日仓亏损90%。对策:杠杆使用不超过5倍,预留至少50%的保证金缓冲。

陷阱二:忽视隔夜风险A50期货夜盘波动剧烈,2023年3月某日因硅谷银行事件,夜盘暴跌5%,未设止损的投资者损失惨重。对策:隔夜持仓需追加保证金,或改用期权保护头寸。

陷阱三:盲目跟风消息社交媒体常流传虚假政策传闻(如“国家队救市”“行业刺激新政”),诱导散户追涨跌。对策:以权威媒体(新华社、央行官网)为准,结合技术面验证消息真伪。

3.未来十年:A50指数期货的三大机遇

机遇一:中国资产全球化配置随着MSCI纳入A股权重提升,外资持有中国股票规模已超4万亿元,A50期货将成为国际资本管理风险的核心工具。

机遇二:衍生品创新加速新加坡交易所计划推出A50期权、迷你合约等产品,降低散户参与门槛,提升市场流动。

机遇三:数字经济与ESG投资A50成分股中,新能源、AI企业的权重持续上升。2025年后,绿金融政策或推动相关板块发,带动指数长期走强。

4.结语:在波动中寻找确定

A50指数期货既是机遇的入口,也是风险的试炼场。投资者需建立系统化交易体系,保持敬畏之心,方能在亚洲资本市场的浪潮中稳健前行。